Verbreitung des Bibers

Der Biber (Castor fiber) in der Steiermark einst

Der Biber war ursprünglich in den bewaldeten Teilen der Paläarktis flächendeckend verbreitet. Spätestens seit dem Hochmittelalter kam es zu einem starken Rückgang der Bestände infolge von Bejagung und Zerstörung seiner Lebensräume. Das ehemals dichte gewässerbegleitende Netzwerk von Biberkolonien schrumpfte zusehends zusammen (Sieber & Bauer 2001).

Aus der Steiermark liegen historische Nachweise aus allen Landesteilen und von allen Haupteinzugsgebieten vor. Diese stammen nicht nur von Gewässern im Tiefland sondern auch aus höheren Lagen wie beispielsweise dem Oberen Murtal, dem Mürztal, dem Thörlbach bei Kapfenberg oder der Teigitsch bei Voitsberg. Die Enns wurde in ihrem gesamten Verlauf besiedelt, selbst in jenen Bereichen, in denen der Fluss den Charakter eines Gebirgsbaches hat wie im Raum Schladming.

Der letzte dokumentierte Bibernachweis aus der Steiermark stammt von der Mur bei Leoben (Sieber & Bauer 2001).

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern (Hohenauer 2010) lassen in der Steiermark nur wenige Orts- und Flurbezeichnungen auf ein ehemaliges Vorkommen des Bibers schließen. In der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen sind nur die Ortschaft Piber am Köhlbach im Bezirk Voitsberg, der Weiler Piber am Reibersbach (Lungitzbach-Zubringer) im Bezirk Hartberg und die Flurbezeichnung Piberegg im Quellgebiet des Geilbachs (Bezirk Voitsberg) verzeichnet.

Der Biber (Castor fiber) in der Steiermark heute

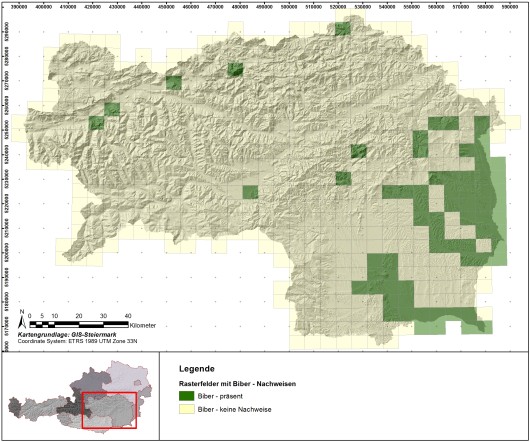

In den Wintern 2012/13 und 2013/14 wurde der Bestand des Bibers in der Steiermark erstmals systematisch erfasst (Komposch 2014). Der Schwerpunkt dieser Kartierung lag auf den Hauptgewässern und größeren Nebengewässern der Steiermark, kleinere Zubringer wurden nur stichprobenartig erfasst.

In Summe konnten 63 Reviere festgestellt werden, der Gesamtbestand wurde auf rund 220 Tiere geschätzt.

Zum damaligen Zeitpunkt konzentrierte sich das Vorkommen vor allem auf die südöstlichen Landesteile. Nachweise aus den nördlichen bzw. nordwestlichen Teilen des Bundeslandes lagen nur vereinzelt vor.

|

Verbreitung des Bibers in der Steiermark (Stand 2014). Grafik: P. Zimmermann. |

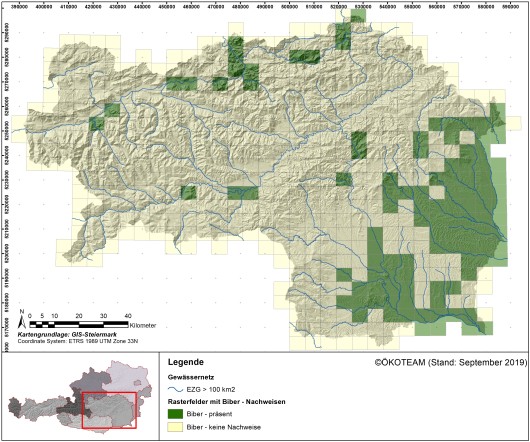

Verbreitung des Bibers in der Steiermark (Stand 2019). Grafik: P. Zimmermann. |

In den Wintern 2017/18 und 2018/19 wurde der Biberbestand im Rahmen eines 2-jährigen Projekts in Kooperation mit der Berg- und Naturwacht erneut erhoben (Komposch 2020). Begangen wurden Gewässerabschnitte mit bereits bekannten Revieren, deren Status (genutzt, verlassen) überprüft wurde, sowie Gewässerabschnitte, die bislang noch nicht kartiert wurden und von denen Bibervorkommen gemeldet wurden bzw. wahrscheinlich waren.

Insgesamt konnten bei dieser Erhebung in der Steiermark 169 Biberreviere abgegrenzt werden, der Gesamtbestand wurde auf rund 600 Tiere geschätzt.

Besiedelt wurden zu diesem Zeitpunkt das Lafnitz-, Feistritz- und Raabtal im Oststeirischen Riedelland, das Sulm-, Laßnitz- und Kainachtal im Weststeirischen Riedelland sowie das Murtal, das Leibnitzer und das Grazer Feld. Nördlich des Alpenhauptkamms wurde der Biber an der Enns, dem Erzbach und der Salza nachgewiesen.

Die bislang letzte landesweite Biberkartierung wurde im Zeitraum zwischen Februar und April 2024 durchgeführt (Gebhardt 2024). Im Zuge dieser Erhebung wurden 314 Biberreviere dokumentiert, von denen 270 besetzt waren. Es handelte sich dabei um 129 Familienreviere, 106 Einzel-/Paarreviere und 35 Reviere mit unklarem Status (Einzel-/Paar- oder Familienrevier).

Bei der Erhebung 2024 wurde der Bestand auf rund 930 Tiere geschätzt.

Abb. Verbreitung des Bibers in der Steiermark (Stand 2024). Quelle: Gebhardt (2024).

Das Vorkommen des Bibers in der Steiermark beruht auf natürlicher Zuwanderung aus den Nachbarländern.

Es können drei Migrationskorridore unterschieden werden: über die Raab aus Ungarn bzw. dem Burgenland, über die Mur aus Slowenien und über die Enns aus Oberösterreich.

Der höchstgelegene steirische Nachweis stammt vom Hubertussee nordöstlich von Mariazell aus 885 m Seehöhe.

Kanadische Biber (Castor canadensis) in der Steiermark

Zu Beginn der 1980er Jahre entkamen bei einem Hochwasser mehrere Kanadische Biber aus dem Tierpark Herberstein im Bezirk Hartberg und breiteten sich entlang der Feistritz aus. Eine Ansiedelung fand oberhalb der Freienberger Klamm in Unterfeistritz statt. Anfang der 1990er Jahren lebten hier zwei Familien mit insgesamt sieben bis acht Tieren (Schlacher 1992). Die Tiere machten einerseits durch die Errichtung eines Damms an einem Zubringer der Feistritz auf sich aufmerksam (Holzinger 1994) und andererseits durch Grabungen, die die Baugrube der in Errichtung befindlichen Kläranlage Lebing unter Wasser setzten und damit den Unmut der Bevölkerung auf sich zogen.

Eine weitere Ansiedelung fand im rund 35 km flussauf gelegenen Albrechtsee (= Albertsee) in Ratten statt. Im Jahr 1983 wurden hier Biber mehrfach beobachtet, ein Biber wurde auch von einem PKW überfahren. Sichtungen wurden flussauf bis Feistritzwald gemeldet. Anfang der 1990er Jahre wurden zahlreiche Fällungen unterhalb des Kraftwerks Pichler bei Gallbrunn registriert.

Sämtliche Tiere wurden im Auftrag der Steiermärkischen Landesregierung wieder eingefangen und an Zoos in Tschechien und der Schweiz abgegeben. Mindestens zwei weitere Biber kamen als Verkehrsopfer zu Tode (Sieber & Bauer 2001).

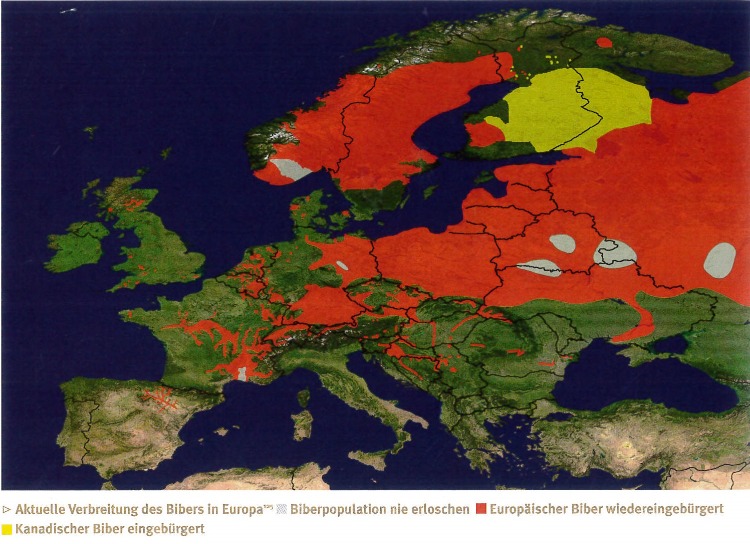

Das gesamte Verbreitungsgebiet des Europäischen Bibers (Castor fiber)

Der Europäische Biber war ursprünglich in den borealen und nemoralen Zonen der Paläarktis weit verbreitet.

Aufgrund seines wertvollen Fells, seines schmackhaften Fleisches, und des in der Volksmedizin beliebten „Bibergeils“ wurde er im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa weitestgehend ausgerottet.

Nur an wenigen Gewässersystemen konnte er überleben: an der mittleren Elbe in Deutschland, am Unterlauf der Rhone in Frankreich, im südlichen Norwegen, an Memel und Dnjepr in Weissrußland sowie am Woronesch in Russland (Batbold et al. 2008). Erst umfassende Schutzmaßnahmen und Wiederansiedelungsprojekte führten dazu, dass der Biber inzwischen viele Teile seines ehemaligen Verbreitungsgebiets wieder besiedelt und heute als nicht mehr gefährdet gilt (Halley & Rosell 2003, Batbold et al. 2008).

Auch in Österreich war der Biber bis ins 17. Jahrhundert an allen großen Flusssystemen präsent. Innerhalb der folgenden 150 Jahre wurde die Art ausgerottet. 1869 war der autochthone Biberbestand schließlich erloschen (Sieber & Bauer 2001).

Ausgehend von Wiederansiedelungen zwischen 1976 und 1982 mit vorwiegend aus Polen stammenden Tieren in den Donauauen in und östlich von Wien (Sieber 2003), in der Ettenau in Oberösterreich (Schön & Maringer 2013) und bei Weitwörth in den Salzachauen in Salzburg (Österreichischer Naturschutzbund 1983) ist die Art im Donauraum mittlerweile wieder weit verbreitet. Vorkommensschwerpunkte sind in Salzburg und Oberösterreich Salzach und Inn, in Niederösterreich die Tullner-, Korneuburger- und Marchauen, der Nationalpark Donauauen sowie Schwechat und Fischa im Südosten von Wien (Sieber & Bauer 2001).

Um 1990 wurde der Biber nach 180-jähriger Abwesenheit erstmals wieder in Tirol beobachtet.

Die Zuwanderung erfolgte über die Großache und den Inn aus Bayern (Amt der Tiroler Landesregierung 2011). Im Jahr 2004 gelang in Kärnten an der Drau bei Völkermarkt ein Wiederfund der Art (Petutschnig & Vogl 2007). Die Zuwanderung erfolgte hier über Slowenien aus Kroatien (Krystufek et al. 2006). Im Jahr 2008 wurde das Vorkommen im südlichsten Bundesland Österreichs im Zuge einer Diplomarbeit umfassend dargestellt (Graf 2008, 2009). In Vorarlberg konnte der Biber 2006 erstmals am Alten Rhein festgestellt werden. Dieses Vorkommen wurde ebenfalls im Rahmen einer Diplomarbeit von Loacker (2011) dokumentiert. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts wurde der Biber auch in der Steiermark an der Mur im Bereich der slowenischen Grenze und im Burgenland an der Lafnitz nachgewiesen.

Der aktuelle Gesamtbestand des Bibers in Österreich wird auf rund 8700 Individuen geschätzt.

Aktuelle Verbreitung des Europäischen Bibers nach Zahner et al. (2020).

[>] Amt der Tiroler Landesregierung (2011): Biber in Tirol. Eine Informationsbroschüre der Abteilung Umweltschutz des Landes Tirol, Referat Naturkunde, 32 S.

[>] Batbold, J., Batsaikhan, N., Shar, S., Amori, G., Hutterer, R., Kryštufek, B., Yigit, N., Mitsain, G. & Palomo, L. J. (2008): Castor fiber. In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. www.iucnredlist.org. [Abgerufen am 26.01.2014].

[>] Gebhardt, O. (2024): Bibermonitoring Steiermark 2024. Bestandserhebung Steiermark sowie Erhaltungsgrad des Bibers in den Europaschutzgebieten „Grenzmur mit Gamlitzbach und Gnasbach“ & „Lafnitztal-Neudauer Teiche“. Im Auftrag der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung, Referat Naturschutz, 48 S.

[>] Graf, P. (2008): Ausbreitung, Habitatwahl und Habitatnutzung des Bibers (Castor fiber) in Kärnten. Diplomarbeit am Institut für Zoologie an der Karl-Franzens-Universität Graz, 118 S.

[>] Graf, P. (2009): Der Biber (Castor fiber L.) in Kärnten. Carinthia II, 199./119.: 27-38.

[>] Halley, D. J. & Rosell, F. (2003): Population and distribution of European beavers (Castor fiber). Lutra 46: 91-101.

[>] Hohenauer, T. (2010): Die ehemalige Verbreitung von Hanf, Flachs und Biber. Eine sprachwissenschaftlich-kulturhistorische Analyse von Örtlichkeitsnamen in Österreich, 77 S.

[>] Holzinger, W. E. (1994): Bemerkenswerte Hydro- und Helophytenfunde aus der südlichen Steiermark. Notizen zur Flora der Steiermark 13: 23-26.

[>] Krystufek, B., Hudolkin, A. & Pavlin, D. (2006): Beaver (Castor fiber) in Slovenia. Journal of the Slovenian Museum of Natural History 59: 1-41.

[>] Loacker, K. (2011): Der Biber (Castor fiber) am Alten Rhein – Habitateignung und Konfliktpotenzial. Masterarbeit an der Universität für Bodenkultur, Wien, 86 S.

[>] Österreichischer Naturschutzbund (1983): Österreichische Jagdausstatter spendeten Biberpärchen. Natur und Land 69: 95-96.

[>] Petutschnig, W. & Wolfgang, V. (2007): Der Biber (Castor fiber) kehrt zurück. Carinthia II, 197./117.: 67-72.

[>] Schlacher, R. (1992): Biber in der Steiermark. 156. Naturschutzbrief 4/92: 21.

[>] Schön, B. & Maringer, A. (2013): Konfliktmanagement in Oberösterreich. Natur & Land 99: 30-31.

[>] Sieber, J. (2003): Wie viele Biber (Castor fiber L.) sind zu viel? Denisia 9: 3-11.

[>] Sieber, J. & Bauer, K. (2001): Europäischer und Kanadischer Biber. In: Spitzenberger, F: Die Säugetierfauna Österreichs. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 13: 366-374.

[>] Zahner, V., Schmidbauer, M, Schwab, G. & Angst, C. (2020): Der Biber – Baumeister mit Biss. SüdOst Verlag, Regenstauf, 191 S.

Biberbroschüre: Biber in der Steiermark - Der Baumeister ist zurück